頂端新聞記者 張弋

1400年前,,隋煬帝楊廣下令開鑿隋唐大運河,,一條溝通華夏南北的水運交通大動脈就此形成,。

數(shù)千年后的現(xiàn)在,,濟鄭高鐵全線貫通,,從此濟南至鄭州最快1小時43分,。

從隋唐大運河永濟渠段到濟鄭高鐵,,從碼頭到車站,,從運河時代到高鐵時代,,從“人”字形河網(wǎng)到“米”字形高鐵網(wǎng)絡……伴隨著呼嘯而過的高鐵,,沉積在泥沙下的千年古運河也重獲“新生”。

巧合的是,1400年前的隋唐大運河永濟渠段,,從“東都”洛陽直達河北涿郡,,途徑洛陽、新鄉(xiāng),、汲縣,、洪門、黎陽(今�,?h)等地,,與濟鄭高鐵走向大致相同。

永濟渠及整條大運河,,本是為軍事需要開鑿的人工運河,,卻成為了中國發(fā)展史上具有深遠影響的南北水路交通大動脈。

在古代,,城多依水而建,,民多傍水而居。在生產(chǎn)力低下的古代社會,,最便捷的交通就是水路,,所以在永濟渠沿線,誕生了一大批如道口�,?h這樣的“水上明珠”,。

在隋唐大運河文化博物館,一艘“出土”于古運河水下河道淤泥千年的古沉船靜靜地被放置在展架上,,銹跡斑駁的鐵環(huán)和腐朽的船身,,見證了運河千百年來的興衰。

這艘古船名叫“洛陽運河一號”,,2013年,,在洛陽市偃師區(qū)首陽山鎮(zhèn)義井村西南洛河北岸灘地中,考古學家發(fā)現(xiàn)了兩艘形制結構基本相同的古沉船根據(jù)船體形制,,基本確認其為明清時期內(nèi)河客貨運輸船,。

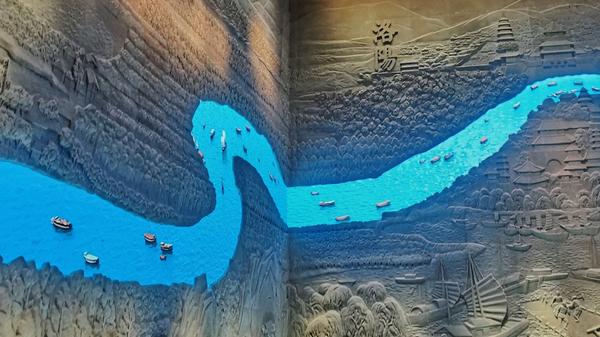

走進一層的基本陳列序廳,首先映入眼簾的是一面布滿三面墻體,、高約15米,、總面積約1000平方米的巨型浮雕作品《國脈》,這是目前國內(nèi)博物館最大尺寸的浮雕作品,。

浮雕正面為隋唐大運河的中心樞紐洛陽,兩側分別為涿郡和余杭,。中國南方,、北方和中原的植被、農(nóng)作物、山巒,、人文景觀概括于三面墻壁之上,,再以150平米LED屏幕構成的“隋唐大運河”相連。生動展示了世界最長,、最古老的人工天河的盛景,,彰顯出國家一統(tǒng)的大格局與民族文化間的水乳交融。

隋唐大運河的水源主要來自黃河,,黃河自古以來泥沙較大,,因河水流速緩慢,年長日久,,寬闊的河道常被泥沙淤塞,。

泥沙淤塞,直接帶來的結果就是河床被不斷太高,,只靠人力清淤顯然不現(xiàn)實,。從宋代開始,聰明的古人就已經(jīng)發(fā)明了“木岸狹河”,,通過自然的力量,,有效地改變了運河淤泥難于清理的現(xiàn)狀。

據(jù)史料記載,,宋仁宗嘉佑元年,,“自京至泗州置汴河木岸,扼束水勢,,令深駛,。”其實就是在運河兩岸打入密集排列的木樁加固河堤,,然后填充泥土或砂石,,連接為“木岸”。

通過“木岸狹河”,,河床從斜坡變成了陡壁,,河道變窄,水深加大,,水流加快,,不僅提高了航運速度,還可以起到清淤效果,。

如果說長城是中華民族挺立的脊梁,,那大運河就是流動的血脈。

隨著人類科技的發(fā)展,,航空,、高鐵,、公路等新的交通方式的誕生,大運河已不像以往那樣擔任重要的交通運輸職能,。但泱泱運河水依然在流淌,,新時代賦予了她新的使命。大運河的生命力不僅沒有消失,,反而更具活力,。