時政要聞

編者按

2023年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)日前揭曉,,河南兩項入選,,入選項目總數(shù)達(dá)到了55項,,在全國遙遙領(lǐng)先,。一個個重大考古發(fā)現(xiàn),,將中原大地上早期人類起源,、史前文化與中華文明多元一體的發(fā)展歷程娓娓道來,,不斷刷新著人們對歷史的認(rèn)知,,勾畫出華夏文明的發(fā)展歷程;一次次入選,,印證了河南文物大省,、考古強(qiáng)省的實力,,實證了中原文化是中華文明的主根主脈,,彰顯了河南在中華文明進(jìn)程中的核心地位,。

河南日報客戶端記者 張體義

從山洞走向平原

自從“人猿相揖別”,人類便開始了漫長的演進(jìn)之路,。百萬年人類史,、一萬年文化史,、五千多年文明史,人類文明進(jìn)步一直在加速,。

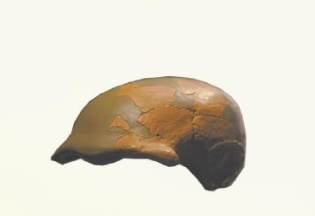

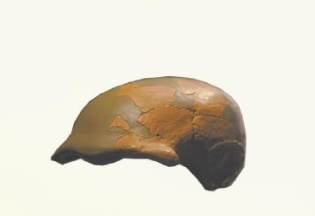

許昌靈井舊石器遺址出土的“許昌人”頭蓋骨,。

河南在舊石器時代考古領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)了許多古人類化石材料和舊石器時代遺址,,是研究東亞人類起源與演化的重要地區(qū),。尤其是靈井“許昌人”,、欒川孫家洞“欒川人”、魯山仙人洞“魯山人”的發(fā)現(xiàn)引人關(guān)注,。

入選2012年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)的欒川孫家洞舊石器時代遺址,,初步測年為40萬年左右,這是中國發(fā)現(xiàn)的一個重要的舊石器時代早期遺址,。遺址出土的古人類牙齒化石,,是河南省境內(nèi)首次在考古發(fā)掘中有明確地層出土的中更新世時期古人類牙齒化石,填補(bǔ)了中原地區(qū)未在洞穴中發(fā)現(xiàn)古人類的空白,。

靈井“許昌人”遺址出土的16塊距今12.5萬—10.5萬年的古人類頭骨化石,,同時具有東亞中更新世直立人,、歐洲尼安德特人和早期現(xiàn)代人的體質(zhì)特征,,表明這一時期,中國境內(nèi)不僅并存著多種古人類群體,,而且不同群體之間有雜交或者基因交流產(chǎn)生,,這一發(fā)現(xiàn)填補(bǔ)了古老型人類向早期現(xiàn)代人過渡階段東亞地區(qū)古人類演化上的空白,是中國學(xué)者在中國現(xiàn)代人起源研究領(lǐng)域取得的最重大突破,。正因如此,,“許昌人”頭骨化石,入選2007年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn),。

鄭州老奶奶廟舊石器時代遺址入選2011年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn),距今5萬—3萬年的老奶奶廟遺址發(fā)現(xiàn)多層疊壓、連續(xù)分布的古人類居住面,清楚地展示了當(dāng)時人類在中心營地連續(xù)居住的活動細(xì)節(jié),,將近年來在嵩山東南麓新發(fā)現(xiàn)的400多處舊石器地點完整地連接起來。

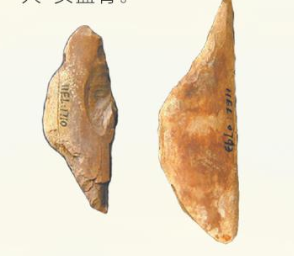

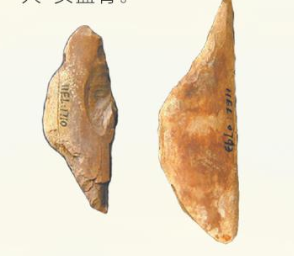

鄭州老奶奶廟舊石器時代遺址出土的骨片,。

入選2009年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)的新密李家溝過渡階段遺址,,包含舊石器時代晚期到新石器時代早期文化疊壓關(guān)系的地層剖面,距今約1萬年左右,,考古發(fā)現(xiàn)揭示了中原地區(qū)史前居民從流動性較強(qiáng)、以狩獵大型食草類動物為主要對象的舊石器時代,逐漸過渡到具有相對穩(wěn)定的棲居形態(tài)的新石器時代的演化歷程。

新密李家溝過渡階段遺址出土的陶片,。

古老的中原先人,,從山洞走向平原,,從狩獵采集到定居農(nóng)業(yè),李家溝過渡階段遺址見證了這次偉大的轉(zhuǎn)變,,中原1萬年文化史從此開始書寫,。

從文化走向文明

著名考古學(xué)家王巍將中華文明起源的過程概括為:距今萬年奠基,,八千年起源,六千年加速,,五千多年進(jìn)入文明社會,,四千三百年中原崛起,四千年王朝建立……

河南用一次次考古發(fā)現(xiàn)驗證中華文明起源發(fā)展的軌跡,。

新鄭裴李崗遺址出土的石磨盤,、石磨棒。

新鄭唐戶遺址是我國目前發(fā)現(xiàn)面積最大的裴李崗文化時期的聚落遺址,。大面積居住基址的發(fā)現(xiàn),,對深入研究裴李崗文化的聚落形態(tài)、房屋建筑方式,、家庭,、社會組織等具有重大的學(xué)術(shù)價值。該遺址入選2007年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn),。

中原地區(qū)影響最大的新石器時代文化是仰韶文化,,在距今5800年前后,仰韶文化中期廟底溝類型文化在河南靈寶盆地及周邊地區(qū)發(fā)展出一個區(qū)域性文明實體,,被學(xué)者命名為“仰韶古國”,,表明當(dāng)時的河南已步入古國時代�,?脊艑W(xué)家韓建業(yè)認(rèn)為,,文化意義上的早期中國萌芽于裴李崗文化時期,形成于仰韶文化廟底溝時期,,政治上早期中國的形成標(biāo)志則是夏王朝的建立,。

靈寶西坡新石器時代大型墓地入選2006年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn),西坡遺址發(fā)現(xiàn)的占地516平方米帶回廊的特大型房基遺址,,堪稱新石器時代單體建筑面積之最,。無獨有偶,鄧州八里崗遺址因發(fā)現(xiàn)仰韶文化時期長排連間套房基址而入選1994年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn),。

河南省文物考古研究院副院長魏興濤認(rèn)為,,靈寶發(fā)現(xiàn)的多座大中型房屋,在形制結(jié)構(gòu),、營建方式,、建筑材料等方面基本一致,表明房屋建筑已趨于模式化和成熟化,。

澠池仰韶村遺址出土的彩陶盆�,!�

仰韶文化晚期,,中原文化進(jìn)入新階段,。入選2020年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)的鞏義雙槐樹遺址,是一處距今5300年前后的仰韶文化中晚期巨型聚落遺址,,被命名為“河洛古國”,。雙槐樹遺址填補(bǔ)了中華文明起源關(guān)鍵時期、關(guān)鍵地區(qū)的關(guān)鍵材料,。專家學(xué)者認(rèn)為,,以雙槐樹遺址為核心的超大型聚落群應(yīng)代表著一個古國政治實體,已經(jīng)邁入文明社會門檻,,是中國最早形成的區(qū)域文明之一,。

雙槐樹大型聚落群中的洛陽妯娌遺址入選1996年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn);鄭州西山仰韶文化城址入選1995年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn),,西山仰韶文化城址開了大規(guī)模城垣建筑規(guī)制的先河,。

鞏義雙槐樹遺址出土的“牙雕家蠶”�,!�

河南地處中原腹地,,八方逐鹿,文化交流融合,。

入選2021年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)的南陽黃山遺址,,反映了南北文化交流融合發(fā)展的社會復(fù)雜化和文明進(jìn)程。入選2023年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)的永城王莊遺址大汶口文化面貌復(fù)雜,,陶器群融合多種文化因素,。

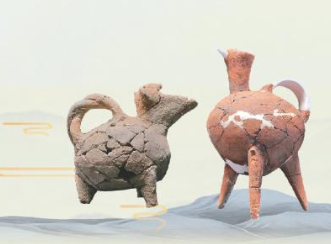

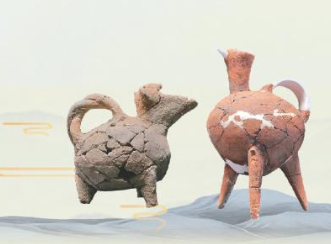

永城王莊遺址出土的陶鬶�,!�

河南省文物考古學(xué)會會長孫英民說,,仰韶文化中孕育了諸多華夏文明的核心基因,仰韶文化在中原地區(qū)的發(fā)生,、發(fā)展和繁榮壯大的過程也正是華夏民族的早期文明化進(jìn)程,。以仰韶文化為代表的“中原文明發(fā)展模式”成為中華文明歷史進(jìn)程中最為代表性和引領(lǐng)性的主流發(fā)展模式,是華夏文明的正脈,。

從聚落走向城市

中原地區(qū)在仰韶文化之后進(jìn)入了龍山時代,,一個顯著特點是城邦林立,形成密集的城址群,。城市的出現(xiàn)是文明的標(biāo)志之一,,同時也是社會階層分化的主要標(biāo)志。

入選1994年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)的輝縣孟莊遺址文化內(nèi)涵十分豐富,,延續(xù)時間長,,發(fā)現(xiàn)了三座相疊壓的城址,其中龍山文化城址的面積約13萬平方米,,包括城垣,、城門,、護(hù)城河等。龍山文化城址可能是古代傳說中的共工氏所留,。

淮陽平糧臺龍山城址具有方正規(guī)整,、中軸對稱的特點,無疑是中國古代城市規(guī)劃思想的源頭,,在城市發(fā)展史上具有里程碑式的突出價值,,入選2019年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)。

淮陽平糧臺龍山城址出土的玉冠飾殘片。均為本報資料圖片

入選2000年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)的新密古城寨城址的主體遺存是一座龍山時代晚期的城址,是目前中原地區(qū)已發(fā)現(xiàn)的面積較大的城址,,高墻深池,南北僅有兩個城門,,與淮陽平糧臺城垣的布局十分接近,顯示了它的封閉性和所具有的軍事色彩,。

河南省文物考古研究院院長劉海旺說,,“考古中國·中原地區(qū)文明化進(jìn)程研究”項目的考古新發(fā)現(xiàn)以及歷年入選全國十大考古新發(fā)現(xiàn)項目,實證了河南在中華文明起源,、發(fā)展過程中的核心地位,。河南有著優(yōu)越的地理條件和氣候,在文明起源階段,,非常適合人類的生存,、生活,一系列的考古發(fā)現(xiàn)證明,,中原地區(qū)呈現(xiàn)了中華文明一脈相承的突出特質(zhì),。自新石器時代早期李家溝文化至新石器時代末期中原龍山文化,中原史前文化發(fā)展序列清晰,,同周邊文化一直深入交流和融合,,兼容并蓄,文化持續(xù)繁榮,,逐漸形成了以中原為核心的文明模式,,為夏王朝的建立奠定了堅實的物質(zhì)和文化基礎(chǔ),從古國到王國,,中原率先進(jìn)入了夏商周王朝時代,。

|

|

|

| 焦作網(wǎng)免責(zé)聲明: | ||||||||

|

||||||||

編者按

2023年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)日前揭曉,河南兩項入選,,入選項目總數(shù)達(dá)到了55項,,在全國遙遙領(lǐng)先。一個個重大考古發(fā)現(xiàn),,將中原大地上早期人類起源,、史前文化與中華文明多元一體的發(fā)展歷程娓娓道來,不斷刷新著人們對歷史的認(rèn)知,勾畫出華夏文明的發(fā)展歷程,;一次次入選,,印證了河南文物大省、考古強(qiáng)省的實力,,實證了中原文化是中華文明的主根主脈,,彰顯了河南在中華文明進(jìn)程中的核心地位。

河南日報客戶端記者 張體義

從山洞走向平原

自從“人猿相揖別”,,人類便開始了漫長的演進(jìn)之路,。百萬年人類史、一萬年文化史,、五千多年文明史,,人類文明進(jìn)步一直在加速。

許昌靈井舊石器遺址出土的“許昌人”頭蓋骨,。

河南在舊石器時代考古領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)了許多古人類化石材料和舊石器時代遺址,,是研究東亞人類起源與演化的重要地區(qū)。尤其是靈井“許昌人”,、欒川孫家洞“欒川人”,、魯山仙人洞“魯山人”的發(fā)現(xiàn)引人關(guān)注。

入選2012年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)的欒川孫家洞舊石器時代遺址,,初步測年為40萬年左右,,這是中國發(fā)現(xiàn)的一個重要的舊石器時代早期遺址。遺址出土的古人類牙齒化石,,是河南省境內(nèi)首次在考古發(fā)掘中有明確地層出土的中更新世時期古人類牙齒化石,,填補(bǔ)了中原地區(qū)未在洞穴中發(fā)現(xiàn)古人類的空白。

靈井“許昌人”遺址出土的16塊距今12.5萬—10.5萬年的古人類頭骨化石,,同時具有東亞中更新世直立人,、歐洲尼安德特人和早期現(xiàn)代人的體質(zhì)特征,表明這一時期,,中國境內(nèi)不僅并存著多種古人類群體,,而且不同群體之間有雜交或者基因交流產(chǎn)生,這一發(fā)現(xiàn)填補(bǔ)了古老型人類向早期現(xiàn)代人過渡階段東亞地區(qū)古人類演化上的空白,,是中國學(xué)者在中國現(xiàn)代人起源研究領(lǐng)域取得的最重大突破,。正因如此,“許昌人”頭骨化石,,入選2007年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn),。

鄭州老奶奶廟舊石器時代遺址入選2011年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn),距今5萬—3萬年的老奶奶廟遺址發(fā)現(xiàn)多層疊壓,、連續(xù)分布的古人類居住面,,清楚地展示了當(dāng)時人類在中心營地連續(xù)居住的活動細(xì)節(jié),,將近年來在嵩山東南麓新發(fā)現(xiàn)的400多處舊石器地點完整地連接起來。

鄭州老奶奶廟舊石器時代遺址出土的骨片,。

入選2009年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)的新密李家溝過渡階段遺址,,包含舊石器時代晚期到新石器時代早期文化疊壓關(guān)系的地層剖面,距今約1萬年左右,,考古發(fā)現(xiàn)揭示了中原地區(qū)史前居民從流動性較強(qiáng),、以狩獵大型食草類動物為主要對象的舊石器時代,逐漸過渡到具有相對穩(wěn)定的棲居形態(tài)的新石器時代的演化歷程,。

新密李家溝過渡階段遺址出土的陶片,。

古老的中原先人,從山洞走向平原,,從狩獵采集到定居農(nóng)業(yè),李家溝過渡階段遺址見證了這次偉大的轉(zhuǎn)變,,中原1萬年文化史從此開始書寫,。

從文化走向文明

著名考古學(xué)家王巍將中華文明起源的過程概括為:距今萬年奠基,八千年起源,,六千年加速,,五千多年進(jìn)入文明社會,四千三百年中原崛起,,四千年王朝建立……

河南用一次次考古發(fā)現(xiàn)驗證中華文明起源發(fā)展的軌跡,。

新鄭裴李崗遺址出土的石磨盤、石磨棒,。

新鄭唐戶遺址是我國目前發(fā)現(xiàn)面積最大的裴李崗文化時期的聚落遺址,。大面積居住基址的發(fā)現(xiàn),對深入研究裴李崗文化的聚落形態(tài),、房屋建筑方式,、家庭、社會組織等具有重大的學(xué)術(shù)價值,。該遺址入選2007年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn),。

中原地區(qū)影響最大的新石器時代文化是仰韶文化,在距今5800年前后,,仰韶文化中期廟底溝類型文化在河南靈寶盆地及周邊地區(qū)發(fā)展出一個區(qū)域性文明實體,,被學(xué)者命名為“仰韶古國”,表明當(dāng)時的河南已步入古國時代,�,?脊艑W(xué)家韓建業(yè)認(rèn)為,文化意義上的早期中國萌芽于裴李崗文化時期,,形成于仰韶文化廟底溝時期,,政治上早期中國的形成標(biāo)志則是夏王朝的建立,。

靈寶西坡新石器時代大型墓地入選2006年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn),西坡遺址發(fā)現(xiàn)的占地516平方米帶回廊的特大型房基遺址,,堪稱新石器時代單體建筑面積之最,。無獨有偶,鄧州八里崗遺址因發(fā)現(xiàn)仰韶文化時期長排連間套房基址而入選1994年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn),。

河南省文物考古研究院副院長魏興濤認(rèn)為,,靈寶發(fā)現(xiàn)的多座大中型房屋,在形制結(jié)構(gòu),、營建方式,、建筑材料等方面基本一致,表明房屋建筑已趨于模式化和成熟化,。

澠池仰韶村遺址出土的彩陶盆,。

仰韶文化晚期,,中原文化進(jìn)入新階段,。入選2020年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)的鞏義雙槐樹遺址,是一處距今5300年前后的仰韶文化中晚期巨型聚落遺址,,被命名為“河洛古國”,。雙槐樹遺址填補(bǔ)了中華文明起源關(guān)鍵時期、關(guān)鍵地區(qū)的關(guān)鍵材料,。專家學(xué)者認(rèn)為,,以雙槐樹遺址為核心的超大型聚落群應(yīng)代表著一個古國政治實體,已經(jīng)邁入文明社會門檻,,是中國最早形成的區(qū)域文明之一,。

雙槐樹大型聚落群中的洛陽妯娌遺址入選1996年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn);鄭州西山仰韶文化城址入選1995年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn),,西山仰韶文化城址開了大規(guī)模城垣建筑規(guī)制的先河,。

鞏義雙槐樹遺址出土的“牙雕家蠶”�,!�

河南地處中原腹地,,八方逐鹿,文化交流融合,。

入選2021年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)的南陽黃山遺址,,反映了南北文化交流融合發(fā)展的社會復(fù)雜化和文明進(jìn)程。入選2023年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)的永城王莊遺址大汶口文化面貌復(fù)雜,,陶器群融合多種文化因素,。

永城王莊遺址出土的陶鬶�,!�

河南省文物考古學(xué)會會長孫英民說,,仰韶文化中孕育了諸多華夏文明的核心基因,,仰韶文化在中原地區(qū)的發(fā)生、發(fā)展和繁榮壯大的過程也正是華夏民族的早期文明化進(jìn)程,。以仰韶文化為代表的“中原文明發(fā)展模式”成為中華文明歷史進(jìn)程中最為代表性和引領(lǐng)性的主流發(fā)展模式,,是華夏文明的正脈。

從聚落走向城市

中原地區(qū)在仰韶文化之后進(jìn)入了龍山時代,,一個顯著特點是城邦林立,,形成密集的城址群。城市的出現(xiàn)是文明的標(biāo)志之一,,同時也是社會階層分化的主要標(biāo)志,。

入選1994年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)的輝縣孟莊遺址文化內(nèi)涵十分豐富,延續(xù)時間長,,發(fā)現(xiàn)了三座相疊壓的城址,,其中龍山文化城址的面積約13萬平方米,包括城垣,、城門,、護(hù)城河等。龍山文化城址可能是古代傳說中的共工氏所留,。

淮陽平糧臺龍山城址具有方正規(guī)整、中軸對稱的特點,,無疑是中國古代城市規(guī)劃思想的源頭,,在城市發(fā)展史上具有里程碑式的突出價值,入選2019年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn),。

淮陽平糧臺龍山城址出土的玉冠飾殘片,。均為本報資料圖片

入選2000年度全國十大考古新發(fā)現(xiàn)的新密古城寨城址的主體遺存是一座龍山時代晚期的城址,是目前中原地區(qū)已發(fā)現(xiàn)的面積較大的城址,,高墻深池,,南北僅有兩個城門,與淮陽平糧臺城垣的布局十分接近,,顯示了它的封閉性和所具有的軍事色彩,。

河南省文物考古研究院院長劉海旺說,“考古中國·中原地區(qū)文明化進(jìn)程研究”項目的考古新發(fā)現(xiàn)以及歷年入選全國十大考古新發(fā)現(xiàn)項目,,實證了河南在中華文明起源,、發(fā)展過程中的核心地位。河南有著優(yōu)越的地理條件和氣候,,在文明起源階段,,非常適合人類的生存、生活,,一系列的考古發(fā)現(xiàn)證明,,中原地區(qū)呈現(xiàn)了中華文明一脈相承的突出特質(zhì),。自新石器時代早期李家溝文化至新石器時代末期中原龍山文化,中原史前文化發(fā)展序列清晰,,同周邊文化一直深入交流和融合,,兼容并蓄,文化持續(xù)繁榮,,逐漸形成了以中原為核心的文明模式,,為夏王朝的建立奠定了堅實的物質(zhì)和文化基礎(chǔ),從古國到王國,,中原率先進(jìn)入了夏商周王朝時代,。

|

||||

| 焦作網(wǎng)免責(zé)聲明: | ||||||||

|

||||||||

|

|