時政要聞

6月14日,由河南省文化和旅游廳與中央廣播電視總臺央視網(wǎng)共同傾力打造的大型文旅直播節(jié)目《沿著中原大遺址走廊尋國寶》一經(jīng)播出后便“火出圈”:“這個暑假去河南”“中國考古界太棒了”“不愧是我中華瑰寶”“老祖宗的美商太贊了”等評論和彈幕絡(luò)繹不絕,廣大觀眾熱烈回應(yīng)詮釋了“何以中國”的文明延續(xù)性和時代生命力。

截至目前,此次直播精準(zhǔn)觸達網(wǎng)友累計超1.8億人次,,話題#沿著中原大遺址走廊尋國寶#閱讀量超1.7億人次,榮登鄭州、洛陽同城熱搜,,斬獲TOP10,、TOP16佳績;#3000年前的商王也愛看每日運勢#登上微博實時上升熱點,,#總臺主持人海霞走進洛陽#引發(fā)全國媒體的關(guān)注,。

尋溯探源正當(dāng)時

文旅融合啟新程

5月19日,習(xí)近平總書記考察洛陽龍門石窟時提出“中華文明博大精深,,值得我們多到實地去尋溯”“要把這些中華文化瑰寶保護好,、傳承好、傳播好”的殷殷期許,;不到一個月后,,大型文旅直播節(jié)目《沿著中原大遺址走廊尋國寶》,便以國家級媒體矩陣為杠桿,,以考古實證為支點,,撬動中華文明基因的當(dāng)代解碼。

這既是對文化傳承戰(zhàn)略的迅捷響應(yīng),,更是對“何以中國”命題的系統(tǒng)性破譯——通過三門峽,、洛陽、鄭州,、安陽,、開封五大核心遺址的時空串聯(lián),將沉睡的文明地標(biāo)轉(zhuǎn)化為可感知,、可互動,、可傳播的“中國通史”實景課堂。

中原大遺址走廊絕非普通的地理坐標(biāo),,而是承載中華文明連續(xù)性、創(chuàng)新性,、統(tǒng)一性的核心實證區(qū),。從廟底溝彩陶上的“華夏初曙”,到二里頭王朝國家的文明奠基,;從鄭州商都“3600年不移”的中軸線基因,,到殷墟甲骨文點燃的漢字圣火;直至龍門石窟見證的文明交融——這條縱貫5000年的走廊,,實為一部鐫刻在大地上的中華文明編年史,。

中原大遺址走廊在大遺址保護方面更是堪稱典范。河南以“大遺址保護+數(shù)字化活化+文旅融合”三位一體模式,,不僅實現(xiàn)了對文物的有效保護,,還讓它們重新融入現(xiàn)代生活,煥發(fā)出新的生機與活力,。

這場時長近100分鐘的直播,,便是一次別開生面的文明溯源之旅,。

中央廣播電視總臺主持人海霞攜手中國社會科學(xué)院學(xué)部委員、河南省文物考古研究院院長王巍和龍門石窟研究院黨委書記,、研究館員余杰當(dāng)起直播間“主播”,,河南省文物考古研究院研究員樊溫泉,二里頭夏都遺址博物館考古研究部副主任楊碩,,河南省文物考古研究院商城工作站站長楊樹剛,,中國社會科學(xué)院考古研究所原殷墟考古隊隊長唐際根,河南省文物考古研究院黨委書記劉海旺等專家學(xué)者則化身“考古導(dǎo)游團”,,與總臺央視網(wǎng)主持人及記者陪全國觀眾順著縱貫五千年的“文明軸線”,,開啟一場浪漫的文明探秘。

科技賦能活歷史

創(chuàng)意表達引共鳴

在文化消費日益蓬勃的當(dāng)下,,年輕人“逛博物館+選購文創(chuàng)”的新型生活方式正成為風(fēng)尚,。河南省依托中原大遺址資源優(yōu)勢,聯(lián)動五大博物館推出一系列富有創(chuàng)意的文化實踐,,以新穎的形式推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化走進當(dāng)代生活,,讓歷史文脈在新時代煥發(fā)勃勃生機。

三門峽廟底溝博物館將彩陶上精美的月牙紋,、雙旋紋,、花瓣紋轉(zhuǎn)化為文創(chuàng)設(shè)計元素;二里頭夏都遺址博物館以鑲嵌綠松石獸面紋銅牌飾,、“中華第一爵”為靈感開發(fā)特色產(chǎn)品,;鄭州商代都城遺址博物館圍繞城垣夯土、青銅方鼎獸面紋推出文創(chuàng)精品,;殷墟博物館將亞長牛尊,、甲骨文融入文創(chuàng)設(shè)計;龍門石窟則把憨態(tài)可掬的石獅子,、富有喜感的“比耶佛”形象創(chuàng)意呈現(xiàn),。

這些承載著厚重歷史文化的文創(chuàng)產(chǎn)品,既保留了文物的文化內(nèi)涵,,又融入現(xiàn)代設(shè)計理念,,成為兼具實用價值與文化意義的“文明快遞”,讓古老文明以鮮活的姿態(tài)融入百姓日常生活,,在煙火氣息中彰顯獨特魅力,。

龍門石窟的石獅子

“比耶佛”文創(chuàng)產(chǎn)品

在引導(dǎo)公眾領(lǐng)略五大博物館文化魅力的過程中,科技賦能成為一大亮點,。

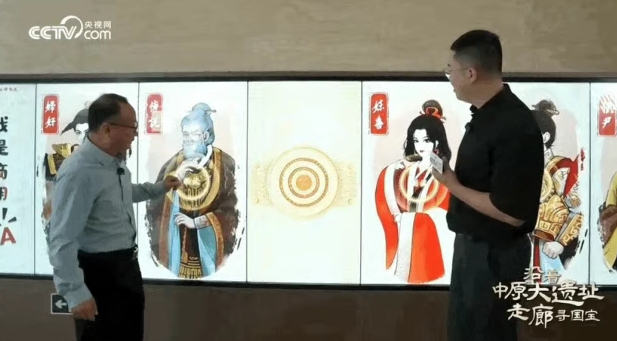

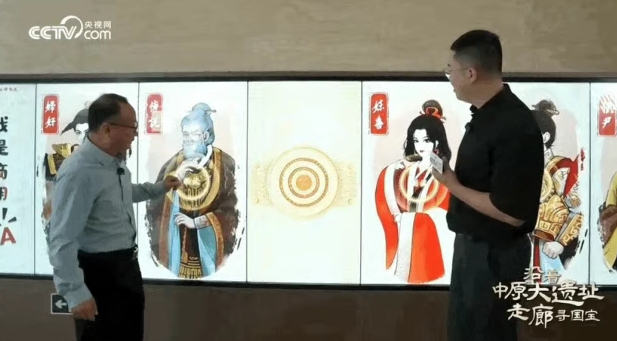

通過創(chuàng)新運用數(shù)字技術(shù),,一系列富有創(chuàng)意的導(dǎo)覽形式層出不窮:借助萬花筒展現(xiàn)彩陶絢麗光影,運用數(shù)字化手段還原3700年前夏都先民的智慧排水系統(tǒng),依托人工智能生成“商朝人設(shè)”,,利用VR技術(shù)帶領(lǐng)觀眾“走進”殷墟宮殿,,通過數(shù)字修復(fù)技術(shù)讓《海馬瑞獸圖》等珍貴文物“復(fù)活”。這些科技手段的應(yīng)用,,打破了時間與空間的限制,,讓觀眾能夠跨越歷史長河,與古代文明進行“親密接觸”,。觀眾不再是被動的文化接受者,,而是通過互動體驗,成為文明對話的積極參與者,,在沉浸式感受中深化對中華文化的理解與認(rèn)同,。

借助萬花筒展現(xiàn)仰韶文化的型紋之美

通過人工智能技術(shù)生成“商朝人設(shè)”

本次直播還注重運用互聯(lián)網(wǎng)傳播規(guī)律,以“網(wǎng)感”表達搭建古今對話橋梁,。#3000年前的商王也愛看每日運勢#等互動話題一經(jīng)推出,,便引發(fā)網(wǎng)友熱烈討論。網(wǎng)友們在留言中感慨“原來古往今來大家都愛玄學(xué)”“這樣的遺傳基因確實是有的”,,這種充滿趣味性的互動,,讓古老文明與當(dāng)代生活找到了共鳴點,使文化根脈在輕松的交流中得以延續(xù),。

當(dāng)直播鏡頭聚焦開封州橋及汴河遺址《海馬瑞獸圖》石刻壁畫發(fā)掘現(xiàn)場,,現(xiàn)代科技還原的精美圖案令網(wǎng)友贊嘆不已,“不敢想象以前的人怎么雕刻出來的”“讀懂中國很長見識”等留言刷屏,。專業(yè)考古團隊深入淺出的講解,,將深奧的學(xué)術(shù)知識轉(zhuǎn)化為通俗易懂的大眾語言,讓文物成為年輕人文化交流的“社交貨幣”,。傳統(tǒng)文化以親和的姿態(tài)融入當(dāng)代話語體系,,真正實現(xiàn)了“歷史不端架子,文化自帶流量”,,為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳播注入新動能,。

利用現(xiàn)代技術(shù)還原的《海馬瑞獸圖》石刻壁畫

聚焦遺址解基因

專家解讀顯底蘊

中原大遺址走廊,作為中華文明探源工程的核心地帶,,以豐富的歷史遺存和文化積淀,生動印證了中華文明起源發(fā)展的連續(xù)性,、創(chuàng)新性,、統(tǒng)一性、包容性與和平性,。從仰韶文化的曙光初現(xiàn),,到唐宋時期的繁華鼎盛,這里的每一處遺址、每一寸土地,,都在無聲訴說著中華文明的傳承與發(fā)展,、變革與創(chuàng)新。

此次直播將鏡頭對準(zhǔn)中原大遺址走廊,,以高度的歷史使命感和文化責(zé)任感,,致力于解碼“煙火不絕、文脈不斷”的中華文明基因密碼,,回應(yīng)“何以文明,?何以中華?”這一關(guān)乎民族文化根脈的世紀(jì)之問,。

中國社會科學(xué)院學(xué)部委員,、河南省文物考古研究院院長王巍全程領(lǐng)銜學(xué)術(shù)解讀,以深厚的專業(yè)素養(yǎng)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度,,串聯(lián)起從廟底溝花瓣紋到殷墟甲骨文的文明演進脈絡(luò),。

中央廣播電視總臺主持人海霞與中國社會科學(xué)院學(xué)部委員、河南省文物考古研究院院長王巍在龍門石窟主會場

在三門峽廟底溝遺址,,彩陶上的花瓣紋圖騰曾統(tǒng)一了半個中國的審美認(rèn)知,,見證了“華族”融合的歷史進程,為“華夏”文明奠定重要根基,;洛陽二里頭遺址出土的綠松石龍形器,,造型精美、工藝精湛,,成為凝聚民族精神的重要紐帶,;鄭州商都遺址通過3D打印技術(shù)復(fù)原的古城墻,實證了3600年來城市中軸線始終未變的歷史傳承,,為中國古代城邑文明發(fā)展奠定范式,;安陽殷墟遺址出土的四千余片甲骨文,將中國有文字可考的歷史向前推進約1000年,,成為文化遺產(chǎn)活化利用的典范之作,。

三門峽廟底溝博物館的月牙紋彩陶

花瓣紋彩陶和各自的文創(chuàng)冰箱貼

文字體系的一脈相承、審美觀念的世代延續(xù),、建筑格局的傳承創(chuàng)新,、擇中定都理念的持久影響……這條縱貫五千年的“文明走廊”,以豐富詳實的文化細(xì)節(jié),,深刻闡釋著中原文化在中華民族文化體系中的重要地位,,以及中華文化綿延不絕、歷久彌新的深層動力,。

龍門石窟研究院黨委書記,、研究館員余杰作為特邀嘉賓走進直播間,,以“東道主”的視角,生動講述民族大融合與文明交流互鑒的動人故事,,分享推動石窟文化“活起來”“走出去”的創(chuàng)新實踐成果,。龍門石窟作為中華民族融合發(fā)展的歷史見證、文化自信的重要標(biāo)識,,通過此次直播向世人充分展示其獨特魅力與時代價值,,讓中華兒女在感受歷史文化魅力中增強民族自豪感,也讓世界更好地讀懂中國,、了解中華文明,。

龍門石窟研究院黨委書記、研究館員余杰作為特邀嘉賓走進直播間

五址同屏展文明

四方聯(lián)動創(chuàng)新篇

此次直播以突破性創(chuàng)新實踐,,構(gòu)建起跨時空直播傳播鏈路,,打破地域區(qū)隔與時間壁壘,實現(xiàn)五大中華文明核心遺址的實時同頻聯(lián)動,。

中國社會科學(xué)院學(xué)部委員,、河南省文物考古研究院院長王巍,龍門石窟研究院黨委書記余杰等國內(nèi)頂尖專家學(xué)者化身“考古導(dǎo)游團”,,以專業(yè)視角與生動講述,,帶領(lǐng)觀眾“云游”歷史現(xiàn)場,將散落于中原大地的文化遺址串聯(lián)為系統(tǒng)完整的文明敘事體系,,讓觀眾在跨越時空的對話中觸摸歷史肌理,、感悟文明精髓,為深化中華文明探源工程開辟數(shù)字化傳播新路徑,。

在推動文化遺產(chǎn)創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化,、創(chuàng)新性發(fā)展進程中,河南省探索形成“政府搭臺,、學(xué)界注魂,、媒體賦能、產(chǎn)業(yè)延鏈”四方協(xié)同創(chuàng)新機制,,構(gòu)建起全鏈條,、多維度的文化發(fā)展生態(tài),充分釋放文化遺產(chǎn)的歷史價值,、社會價值與經(jīng)濟價值,。

河南省秉持高度的歷史責(zé)任感與文化使命感,在嚴(yán)守文物安全底線的同時,,為文化遺產(chǎn)活化利用搭建堅實平臺,,實現(xiàn)歷史文脈保護與現(xiàn)代城市發(fā)展的有機統(tǒng)一,讓古老遺址煥發(fā)新的生機,;中國社會科學(xué)院,、河南省文物考古研究院等權(quán)威學(xué)術(shù)機構(gòu)深度參與,專家們對遺址文化內(nèi)涵,、文物歷史價值進行精準(zhǔn)解讀與深度闡釋,,并將學(xué)術(shù)語言轉(zhuǎn)化為通俗易懂的大眾表達,為直播內(nèi)容注入深厚學(xué)術(shù)底蘊,,讓歷史文化傳承既有高度又有溫度,;央視網(wǎng)發(fā)揮主流媒體引領(lǐng)作用,整合全媒體傳播資源,,構(gòu)建“線上+線下”“內(nèi)容+平臺”的立體化傳播矩陣,,通過互動直播、推出創(chuàng)意短視頻等多樣化傳播形式,,讓中華文明以更加鮮活的姿態(tài)走進大眾視野,、融入時代生活;以文化遺產(chǎn)為核心IP,,文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集群圍繞青銅紋飾,、甲骨文、石窟造像等特色文化元素,,將文化資源轉(zhuǎn)化為可感知,、可體驗、可消費的文化產(chǎn)品,,推動文化消費融入日常生活場景,,實現(xiàn)文化價值與經(jīng)濟價值的相互賦能、良性循環(huán),。

“五遺址同屏”的創(chuàng)新傳播模式與“四方聯(lián)動”的協(xié)同發(fā)展機制有機融合,,構(gòu)建起新時代文明傳承的全新范式。這一范式不僅實現(xiàn)了文化遺產(chǎn)從靜態(tài)保護向動態(tài)傳承的跨越升級,,更形成多元主體協(xié)同發(fā)力,、多種要素深度融合、多重價值持續(xù)釋放的文化發(fā)展新格局,,為堅定文化自信,、賡續(xù)歷史文脈、推動中華文化繁榮興盛提供了有力實踐支撐與創(chuàng)新路徑借鑒,。

“尋溯”,,溯的是根和源。歷史長河中,,中華文明始終弦歌不輟,、薪火相傳。從文明星河的賡續(xù),,想到文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)的興盛,,習(xí)近平總書記指出,文旅融合前景廣闊,,要推動文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,,真正打造成為支柱產(chǎn)業(yè)、民生產(chǎn)業(yè),、幸福產(chǎn)業(yè),。

此次河南省文化和旅游廳與中央廣播電視總臺央視網(wǎng)的攜手探索,既是對總書記重要指示的高效踐行,,更是新時代文化傳播的范式創(chuàng)新,。未來,隨著更多數(shù)字化,、年輕化的文化實踐落地,,中原大遺址走廊必將成為展示中華文明的重要窗口,讓五千年文明基因在青春對話中永續(xù)傳承,、煥發(fā)新光,。

|

|

|

| 焦作網(wǎng)免責(zé)聲明: | ||||||||

|

||||||||

6月14日,,由河南省文化和旅游廳與中央廣播電視總臺央視網(wǎng)共同傾力打造的大型文旅直播節(jié)目《沿著中原大遺址走廊尋國寶》一經(jīng)播出后便“火出圈”:“這個暑假去河南”“中國考古界太棒了”“不愧是我中華瑰寶”“老祖宗的美商太贊了”等評論和彈幕絡(luò)繹不絕,廣大觀眾熱烈回應(yīng)詮釋了“何以中國”的文明延續(xù)性和時代生命力,。

截至目前,,此次直播精準(zhǔn)觸達網(wǎng)友累計超1.8億人次,話題#沿著中原大遺址走廊尋國寶#閱讀量超1.7億人次,,榮登鄭州,、洛陽同城熱搜,斬獲TOP10,、TOP16佳績,;#3000年前的商王也愛看每日運勢#登上微博實時上升熱點,,#總臺主持人海霞走進洛陽#引發(fā)全國媒體的關(guān)注。

尋溯探源正當(dāng)時

文旅融合啟新程

5月19日,,習(xí)近平總書記考察洛陽龍門石窟時提出“中華文明博大精深,,值得我們多到實地去尋溯”“要把這些中華文化瑰寶保護好、傳承好,、傳播好”的殷殷期許,;不到一個月后,大型文旅直播節(jié)目《沿著中原大遺址走廊尋國寶》,,便以國家級媒體矩陣為杠桿,,以考古實證為支點,撬動中華文明基因的當(dāng)代解碼,。

這既是對文化傳承戰(zhàn)略的迅捷響應(yīng),,更是對“何以中國”命題的系統(tǒng)性破譯——通過三門峽、洛陽,、鄭州,、安陽、開封五大核心遺址的時空串聯(lián),,將沉睡的文明地標(biāo)轉(zhuǎn)化為可感知,、可互動、可傳播的“中國通史”實景課堂,。

中原大遺址走廊絕非普通的地理坐標(biāo),,而是承載中華文明連續(xù)性、創(chuàng)新性,、統(tǒng)一性的核心實證區(qū),。從廟底溝彩陶上的“華夏初曙”,到二里頭王朝國家的文明奠基,;從鄭州商都“3600年不移”的中軸線基因,,到殷墟甲骨文點燃的漢字圣火;直至龍門石窟見證的文明交融——這條縱貫5000年的走廊,,實為一部鐫刻在大地上的中華文明編年史,。

中原大遺址走廊在大遺址保護方面更是堪稱典范。河南以“大遺址保護+數(shù)字化活化+文旅融合”三位一體模式,,不僅實現(xiàn)了對文物的有效保護,,還讓它們重新融入現(xiàn)代生活,煥發(fā)出新的生機與活力,。

這場時長近100分鐘的直播,,便是一次別開生面的文明溯源之旅。

中央廣播電視總臺主持人海霞攜手中國社會科學(xué)院學(xué)部委員、河南省文物考古研究院院長王巍和龍門石窟研究院黨委書記,、研究館員余杰當(dāng)起直播間“主播”,,河南省文物考古研究院研究員樊溫泉,二里頭夏都遺址博物館考古研究部副主任楊碩,,河南省文物考古研究院商城工作站站長楊樹剛,,中國社會科學(xué)院考古研究所原殷墟考古隊隊長唐際根,河南省文物考古研究院黨委書記劉海旺等專家學(xué)者則化身“考古導(dǎo)游團”,,與總臺央視網(wǎng)主持人及記者陪全國觀眾順著縱貫五千年的“文明軸線”,,開啟一場浪漫的文明探秘。

科技賦能活歷史

創(chuàng)意表達引共鳴

在文化消費日益蓬勃的當(dāng)下,,年輕人“逛博物館+選購文創(chuàng)”的新型生活方式正成為風(fēng)尚,。河南省依托中原大遺址資源優(yōu)勢,聯(lián)動五大博物館推出一系列富有創(chuàng)意的文化實踐,,以新穎的形式推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化走進當(dāng)代生活,讓歷史文脈在新時代煥發(fā)勃勃生機,。

三門峽廟底溝博物館將彩陶上精美的月牙紋,、雙旋紋、花瓣紋轉(zhuǎn)化為文創(chuàng)設(shè)計元素,;二里頭夏都遺址博物館以鑲嵌綠松石獸面紋銅牌飾,、“中華第一爵”為靈感開發(fā)特色產(chǎn)品;鄭州商代都城遺址博物館圍繞城垣夯土,、青銅方鼎獸面紋推出文創(chuàng)精品,;殷墟博物館將亞長牛尊、甲骨文融入文創(chuàng)設(shè)計,;龍門石窟則把憨態(tài)可掬的石獅子,、富有喜感的“比耶佛”形象創(chuàng)意呈現(xiàn)。

這些承載著厚重歷史文化的文創(chuàng)產(chǎn)品,,既保留了文物的文化內(nèi)涵,,又融入現(xiàn)代設(shè)計理念,成為兼具實用價值與文化意義的“文明快遞”,,讓古老文明以鮮活的姿態(tài)融入百姓日常生活,,在煙火氣息中彰顯獨特魅力。

龍門石窟的石獅子

“比耶佛”文創(chuàng)產(chǎn)品

在引導(dǎo)公眾領(lǐng)略五大博物館文化魅力的過程中,,科技賦能成為一大亮點,。

通過創(chuàng)新運用數(shù)字技術(shù),一系列富有創(chuàng)意的導(dǎo)覽形式層出不窮:借助萬花筒展現(xiàn)彩陶絢麗光影,,運用數(shù)字化手段還原3700年前夏都先民的智慧排水系統(tǒng),,依托人工智能生成“商朝人設(shè)”,利用VR技術(shù)帶領(lǐng)觀眾“走進”殷墟宮殿,通過數(shù)字修復(fù)技術(shù)讓《海馬瑞獸圖》等珍貴文物“復(fù)活”,。這些科技手段的應(yīng)用,,打破了時間與空間的限制,讓觀眾能夠跨越歷史長河,,與古代文明進行“親密接觸”,。觀眾不再是被動的文化接受者,而是通過互動體驗,,成為文明對話的積極參與者,,在沉浸式感受中深化對中華文化的理解與認(rèn)同。

借助萬花筒展現(xiàn)仰韶文化的型紋之美

通過人工智能技術(shù)生成“商朝人設(shè)”

本次直播還注重運用互聯(lián)網(wǎng)傳播規(guī)律,,以“網(wǎng)感”表達搭建古今對話橋梁,。#3000年前的商王也愛看每日運勢#等互動話題一經(jīng)推出,便引發(fā)網(wǎng)友熱烈討論,。網(wǎng)友們在留言中感慨“原來古往今來大家都愛玄學(xué)”“這樣的遺傳基因確實是有的”,,這種充滿趣味性的互動,讓古老文明與當(dāng)代生活找到了共鳴點,,使文化根脈在輕松的交流中得以延續(xù),。

當(dāng)直播鏡頭聚焦開封州橋及汴河遺址《海馬瑞獸圖》石刻壁畫發(fā)掘現(xiàn)場,現(xiàn)代科技還原的精美圖案令網(wǎng)友贊嘆不已,,“不敢想象以前的人怎么雕刻出來的”“讀懂中國很長見識”等留言刷屏,。專業(yè)考古團隊深入淺出的講解,將深奧的學(xué)術(shù)知識轉(zhuǎn)化為通俗易懂的大眾語言,,讓文物成為年輕人文化交流的“社交貨幣”,。傳統(tǒng)文化以親和的姿態(tài)融入當(dāng)代話語體系,真正實現(xiàn)了“歷史不端架子,,文化自帶流量”,,為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳播注入新動能。

利用現(xiàn)代技術(shù)還原的《海馬瑞獸圖》石刻壁畫

聚焦遺址解基因

專家解讀顯底蘊

中原大遺址走廊,,作為中華文明探源工程的核心地帶,,以豐富的歷史遺存和文化積淀,生動印證了中華文明起源發(fā)展的連續(xù)性,、創(chuàng)新性,、統(tǒng)一性、包容性與和平性,。從仰韶文化的曙光初現(xiàn),,到唐宋時期的繁華鼎盛,這里的每一處遺址,、每一寸土地,,都在無聲訴說著中華文明的傳承與發(fā)展、變革與創(chuàng)新。

此次直播將鏡頭對準(zhǔn)中原大遺址走廊,,以高度的歷史使命感和文化責(zé)任感,,致力于解碼“煙火不絕、文脈不斷”的中華文明基因密碼,,回應(yīng)“何以文明,?何以中華?”這一關(guān)乎民族文化根脈的世紀(jì)之問,。

中國社會科學(xué)院學(xué)部委員,、河南省文物考古研究院院長王巍全程領(lǐng)銜學(xué)術(shù)解讀,以深厚的專業(yè)素養(yǎng)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度,,串聯(lián)起從廟底溝花瓣紋到殷墟甲骨文的文明演進脈絡(luò),。

中央廣播電視總臺主持人海霞與中國社會科學(xué)院學(xué)部委員、河南省文物考古研究院院長王巍在龍門石窟主會場

在三門峽廟底溝遺址,,彩陶上的花瓣紋圖騰曾統(tǒng)一了半個中國的審美認(rèn)知,,見證了“華族”融合的歷史進程,為“華夏”文明奠定重要根基,;洛陽二里頭遺址出土的綠松石龍形器,,造型精美、工藝精湛,,成為凝聚民族精神的重要紐帶;鄭州商都遺址通過3D打印技術(shù)復(fù)原的古城墻,,實證了3600年來城市中軸線始終未變的歷史傳承,,為中國古代城邑文明發(fā)展奠定范式;安陽殷墟遺址出土的四千余片甲骨文,,將中國有文字可考的歷史向前推進約1000年,,成為文化遺產(chǎn)活化利用的典范之作。

三門峽廟底溝博物館的月牙紋彩陶

花瓣紋彩陶和各自的文創(chuàng)冰箱貼

文字體系的一脈相承,、審美觀念的世代延續(xù),、建筑格局的傳承創(chuàng)新、擇中定都理念的持久影響……這條縱貫五千年的“文明走廊”,,以豐富詳實的文化細(xì)節(jié),,深刻闡釋著中原文化在中華民族文化體系中的重要地位,以及中華文化綿延不絕,、歷久彌新的深層動力,。

龍門石窟研究院黨委書記、研究館員余杰作為特邀嘉賓走進直播間,,以“東道主”的視角,,生動講述民族大融合與文明交流互鑒的動人故事,分享推動石窟文化“活起來”“走出去”的創(chuàng)新實踐成果。龍門石窟作為中華民族融合發(fā)展的歷史見證,、文化自信的重要標(biāo)識,,通過此次直播向世人充分展示其獨特魅力與時代價值,,讓中華兒女在感受歷史文化魅力中增強民族自豪感,,也讓世界更好地讀懂中國、了解中華文明,。

龍門石窟研究院黨委書記,、研究館員余杰作為特邀嘉賓走進直播間

五址同屏展文明

四方聯(lián)動創(chuàng)新篇

此次直播以突破性創(chuàng)新實踐,,構(gòu)建起跨時空直播傳播鏈路,打破地域區(qū)隔與時間壁壘,,實現(xiàn)五大中華文明核心遺址的實時同頻聯(lián)動,。

中國社會科學(xué)院學(xué)部委員、河南省文物考古研究院院長王巍,,龍門石窟研究院黨委書記余杰等國內(nèi)頂尖專家學(xué)者化身“考古導(dǎo)游團”,,以專業(yè)視角與生動講述,帶領(lǐng)觀眾“云游”歷史現(xiàn)場,,將散落于中原大地的文化遺址串聯(lián)為系統(tǒng)完整的文明敘事體系,,讓觀眾在跨越時空的對話中觸摸歷史肌理、感悟文明精髓,,為深化中華文明探源工程開辟數(shù)字化傳播新路徑,。

在推動文化遺產(chǎn)創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展進程中,,河南省探索形成“政府搭臺,、學(xué)界注魂、媒體賦能,、產(chǎn)業(yè)延鏈”四方協(xié)同創(chuàng)新機制,,構(gòu)建起全鏈條、多維度的文化發(fā)展生態(tài),,充分釋放文化遺產(chǎn)的歷史價值,、社會價值與經(jīng)濟價值。

河南省秉持高度的歷史責(zé)任感與文化使命感,,在嚴(yán)守文物安全底線的同時,,為文化遺產(chǎn)活化利用搭建堅實平臺,實現(xiàn)歷史文脈保護與現(xiàn)代城市發(fā)展的有機統(tǒng)一,,讓古老遺址煥發(fā)新的生機,;中國社會科學(xué)院、河南省文物考古研究院等權(quán)威學(xué)術(shù)機構(gòu)深度參與,,專家們對遺址文化內(nèi)涵,、文物歷史價值進行精準(zhǔn)解讀與深度闡釋,,并將學(xué)術(shù)語言轉(zhuǎn)化為通俗易懂的大眾表達,為直播內(nèi)容注入深厚學(xué)術(shù)底蘊,,讓歷史文化傳承既有高度又有溫度,;央視網(wǎng)發(fā)揮主流媒體引領(lǐng)作用,整合全媒體傳播資源,,構(gòu)建“線上+線下”“內(nèi)容+平臺”的立體化傳播矩陣,,通過互動直播、推出創(chuàng)意短視頻等多樣化傳播形式,,讓中華文明以更加鮮活的姿態(tài)走進大眾視野,、融入時代生活;以文化遺產(chǎn)為核心IP,,文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)集群圍繞青銅紋飾,、甲骨文、石窟造像等特色文化元素,,將文化資源轉(zhuǎn)化為可感知,、可體驗、可消費的文化產(chǎn)品,,推動文化消費融入日常生活場景,,實現(xiàn)文化價值與經(jīng)濟價值的相互賦能、良性循環(huán),。

“五遺址同屏”的創(chuàng)新傳播模式與“四方聯(lián)動”的協(xié)同發(fā)展機制有機融合,,構(gòu)建起新時代文明傳承的全新范式。這一范式不僅實現(xiàn)了文化遺產(chǎn)從靜態(tài)保護向動態(tài)傳承的跨越升級,,更形成多元主體協(xié)同發(fā)力,、多種要素深度融合、多重價值持續(xù)釋放的文化發(fā)展新格局,,為堅定文化自信,、賡續(xù)歷史文脈,、推動中華文化繁榮興盛提供了有力實踐支撐與創(chuàng)新路徑借鑒,。

“尋溯”,溯的是根和源,。歷史長河中,,中華文明始終弦歌不輟、薪火相傳,。從文明星河的賡續(xù),,想到文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)的興盛,,習(xí)近平總書記指出,,文旅融合前景廣闊,,要推動文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,真正打造成為支柱產(chǎn)業(yè),、民生產(chǎn)業(yè),、幸福產(chǎn)業(yè)。

此次河南省文化和旅游廳與中央廣播電視總臺央視網(wǎng)的攜手探索,,既是對總書記重要指示的高效踐行,,更是新時代文化傳播的范式創(chuàng)新。未來,,隨著更多數(shù)字化,、年輕化的文化實踐落地,中原大遺址走廊必將成為展示中華文明的重要窗口,,讓五千年文明基因在青春對話中永續(xù)傳承,、煥發(fā)新光。

|

||||

| 焦作網(wǎng)免責(zé)聲明: | ||||||||

|

||||||||

|

|